いぶし瓦とは?瓦の種類と特徴を簡単に解説

いぶし瓦とは

こんにちは。今回は瓦の種類のひとつである、いぶし瓦について解説します。

いぶし瓦とはどんな瓦なのか?

いぶし瓦はその色合いを指していぶし銀と呼ばれることもあり、その名の通り渋い銀色のような色合いを見せます。

日本家屋の屋根に古くから葺かれてきた瓦であり、日本の瓦と言われて一般にイメージされる瓦は、多くの場合このいぶし瓦のことでしょう。

また基本的に、和瓦と呼ばれるこれまた古くから日本家屋に葺かれてきた(屋根に屋根材を設置することを「屋根を葺く」といいます)形の瓦に使用されています。

※少し誤解を生みやすいのが、この「和瓦」は全て「いぶし瓦」なのかといわれるとそうではありません。

和瓦でも、釉薬瓦(ゆうやくがわら)と呼ばれる様々な色を発色できる瓦を使用します。

その逆に、数は少ないですがいぶし瓦でも和瓦以外の形をした瓦に使用されることもあります。

いぶし瓦の製造方法

ではいぶし瓦とは、何を指して呼ばれているのでしょうか。

いぶし瓦とほかの瓦を分ける決定的な違いとして、製造方法があります。

瓦とは基本的に粘土で瓦の形を作ったものを焼成して作り上げます。

いぶし瓦はほかの瓦とは違い、料理の燻製焼きのように瓦をいぶして作り上げる瓦です。

つまりいぶし瓦とは、瓦を燻して行う製造方法によってできた瓦のことを指して使われる呼称なのです。

漢字で言えば、「燻した瓦」→「燻し瓦」となるわけですね。

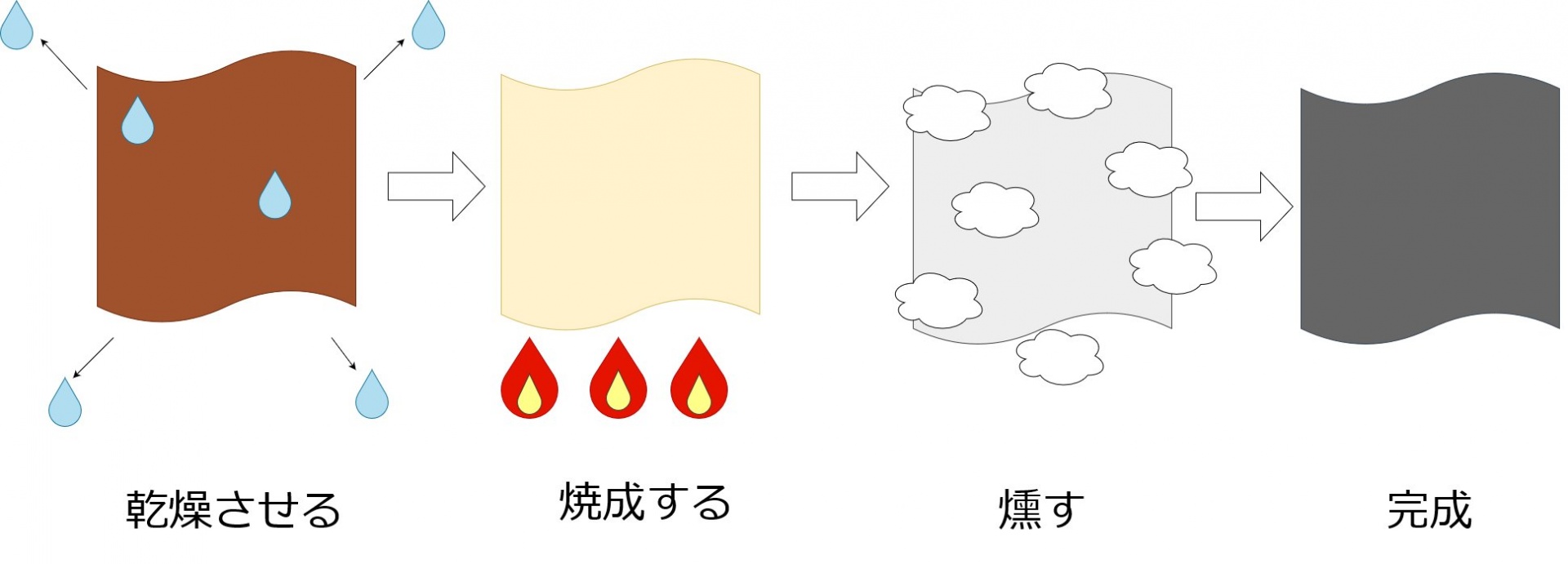

いぶし瓦の製造手順

ここからは三州瓦(三州瓦とは、この地域独自の瓦の総称です。)のいぶし瓦の製造法について、現在行われている少し細かいお話をしていきます。

現在使われている多くのいぶし瓦は粘土をプレス機に入れたり、特殊な瓦ですと職人がヘラなどで瓦の形にし、その後乾燥させて水分をある程度飛ばします。

ここまでは、ほかの多くの瓦たちと変わりません。

その後焼成炉に入れ、焼成していきます。

焼成とは焼成前の製品に含まれる水分などの余計な成分を高温で飛ばしてしまい、製品本来の成分同士の結束を強くすることです。

これにより、瓦自身が水などの不要な成分を吸収することを防ぎ、何十年と屋根を守ることができます。

いぶし瓦の場合焼成炉での焼成が終わった後、瓦を密閉するボックスに入れます。

酸素を遮断して特殊なガスを注入し、燻化させます。この時、燻化によって瓦の表面に薄い炭素膜ができます。

瓦の吸水率について

瓦を造るときに、切っても切れない数値があります。

吸水率と呼ばれる、読んで字のごとく、どれくらいの割合で水を吸収してしまうのかという数値です。

水を吸いやすいということは水による変質を起こしやすいということであり、普段雨水から家を守るはずの屋根材が水で変質していてはいけません。

よってこの吸水率をいかに抑えるかも瓦の大事な要素なのです。

その点、いぶし瓦は焼成を二度行うという特性のため瓦内部の成分の結束が高く、この吸水率の基準をクリアしています。

よっていぶし瓦の耐用年数は約60年と言われており、如何に経年劣化に強い屋根材なのかがわかります。

しかしこの二回の焼成が必要という特性から、コスト面では比較的高くなりますので注意が必要です。

いぶし瓦の風合い

いぶし瓦は吸水率が低く、水を吸いにくい瓦であることがわかりました。

しかし、いぶし瓦は現在主流の釉薬瓦(ゆうやくがわら)に比べると色の風味が変わりやすく、さらに瓦一枚一枚でその経年変質の進度がバラつきやすい瓦です。

これは、先述した炭素膜の付着が瓦一枚一枚でどうしてもムラができてしまうことが原因であり、いぶし瓦は年数とともにその表面がまばらに黒ずんでいくという特徴があります。

実は古くから屋根に葺かれてきたいぶし瓦は、この経年変質による色合いをこそ趣(おもむき)としています。

個人の美的感覚によるところが大きいので皆様賛否分かれるところではあると思いますが、このそれぞれの瓦の色の違いによって出るひとつの屋根としての風合いを、古くから日本人は楽しんできました。

もちろん、なんでもかんでも「趣がある」で片づけてしまっては言ったもん勝ちの本末転倒となってしまいます。

皆様は、このいぶし瓦の風合いに趣を感じるでしょうか?少なくともこの経年変質を含めた「いぶし銀」が、古くより存在する日本文化のひとつであることを知っていただければ嬉しく思います。

最後に